こんにちは、デザイナーの川村(@tsumiki_room)とエンジニアの持田です。

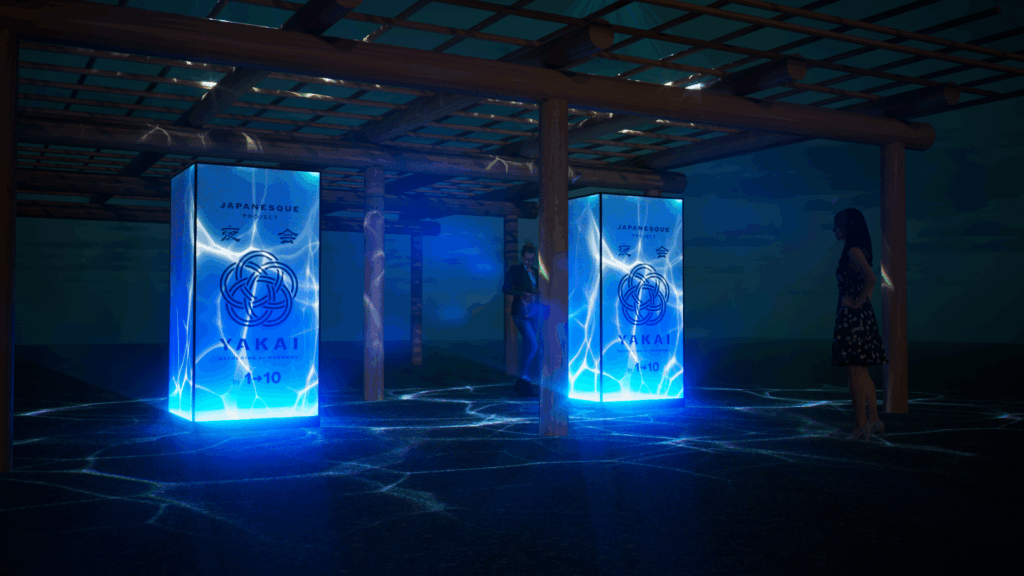

本記事では、2025年春に開催された「旧芝離宮夜会 by ワントゥーテン ~ひかりめぐる庭~」において、藤棚エリアに設置した演出コンテンツの検討から実装に至るまでのプロセスをご紹介します。

夜会とは?

1→10(ワントゥーテン)によるアートプログラム「夜会」は、先端テクノロジーによりその場所を最も魅力的に表現し、ここだけの美食を愉しむことができる“食と文化の地産地消”をテーマに掲げています。

また、限られた範囲ではありますが、制作サイドとしては新しい表現・技術を取り入れる試みも同時に行っている場でもあります。

今回ご紹介するのは、下から打ち上げたレーザーと霧(フォグ)によって光の軌跡を空間に浮かび上がらせる演出装置──FogBoxです。

FogBoxの演出構造

FogBoxは、箱の下部に仕込んだレーザーを、底面のアクリル板に向かって照射することで、まず2Dの光像を描き出します。このアクリル板の上には、霧が定期的に充填されており、レーザー光がその中を貫通することで、上方に向かって軌跡としての光が立ち上がっていきます。

この構造により、「像がある」「軌跡がある」「空間に満ちる」という3つの視覚的階層が、非常にシンプルな仕組みで成立します。

演出の背景と前提

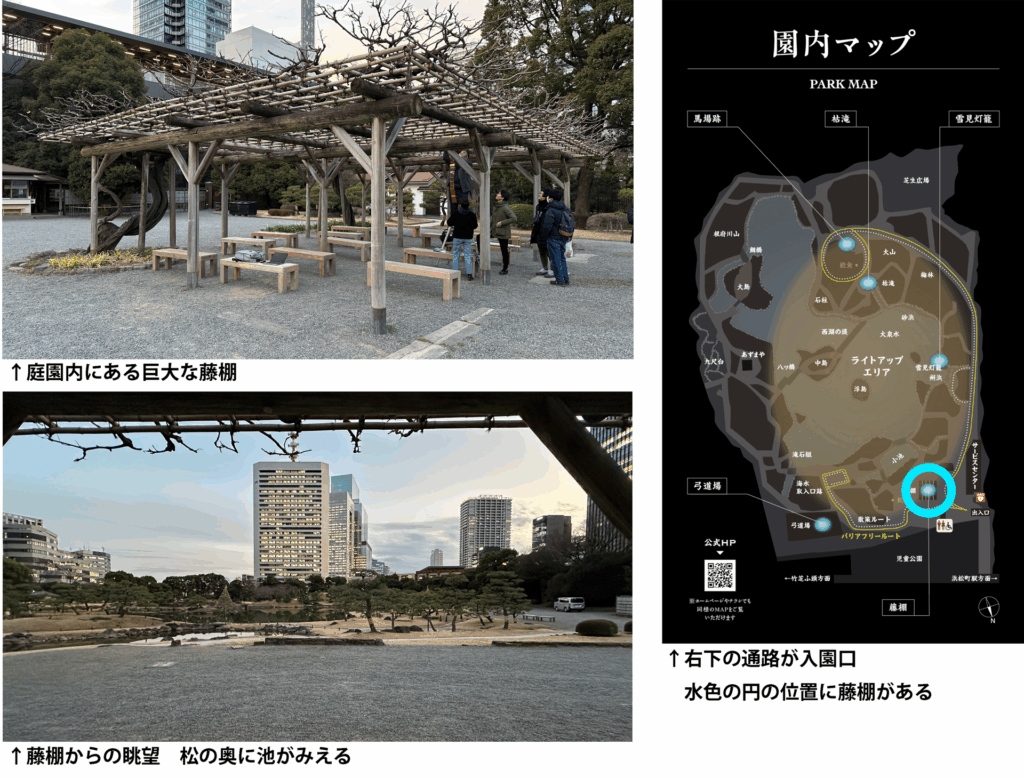

今回の演出は、旧芝離宮恩賜庭園の藤棚エリアに設置しました。池を見渡せる開けた立地で、入園してすぐに目に入る、イベント全体の導入部にあたるロケーションです。

テーマは「水」や「海」。かつて芝離宮は海とつながっており、潮の干満を庭園に取り入れた仕組みがありました。現在は失われていますが、当時の記憶を現代の表現で呼び起こすことを目指しました。

場所とテーマこそ早く決まったものの、演出としてどう形にするかは難航。数多くの試行錯誤を経て、最終的に“フォグボックス”という構造にたどり着くまでのプロセスをご紹介します。

演出案の変遷と試行錯誤

━━海の音をかたちにする、という試み

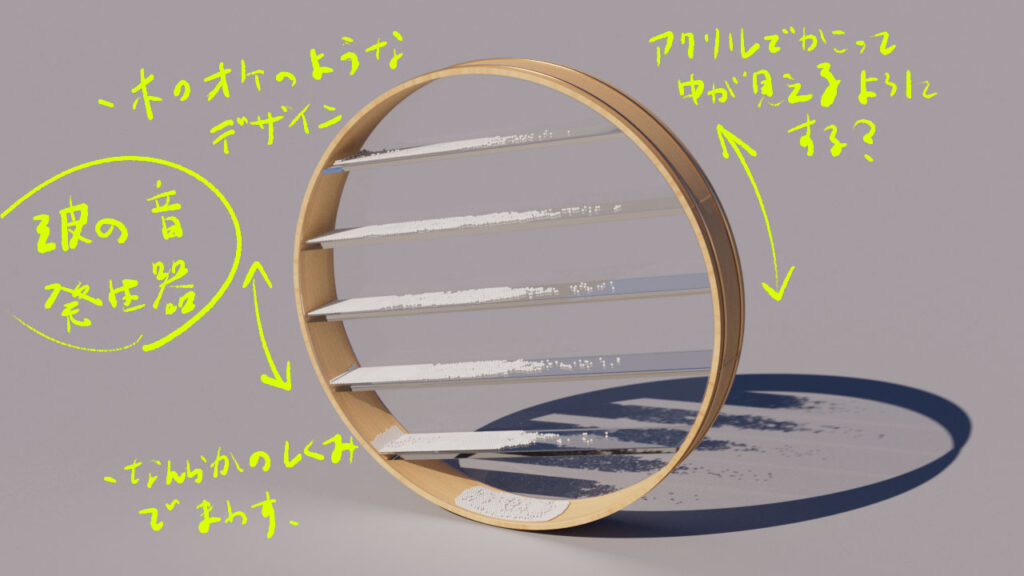

当初は「海の音」をテーマに、音を使った演出装置の検討から始まりました。

参考にしたのは、小豆などを容器に入れて揺らすと波のような音がする昔ながらの効果音の技法を参考にしたしくみ。それを造形的に昇華できないかと考え、下図のような装置をデザインしました。

円形フレームの中で粒子がプレートを伝って落ちることで、音が生まれる──そんな構想でしたが、実装面ではコストやテストの難しさが大きく、断念。

他の音案も似た理由で採用を見送りました。

理想的なかたちを追い求めながらも、現実との折り合いをつけることが必要なプロセスでした。

━━ 水中を歩くような体験を、藤棚の下に

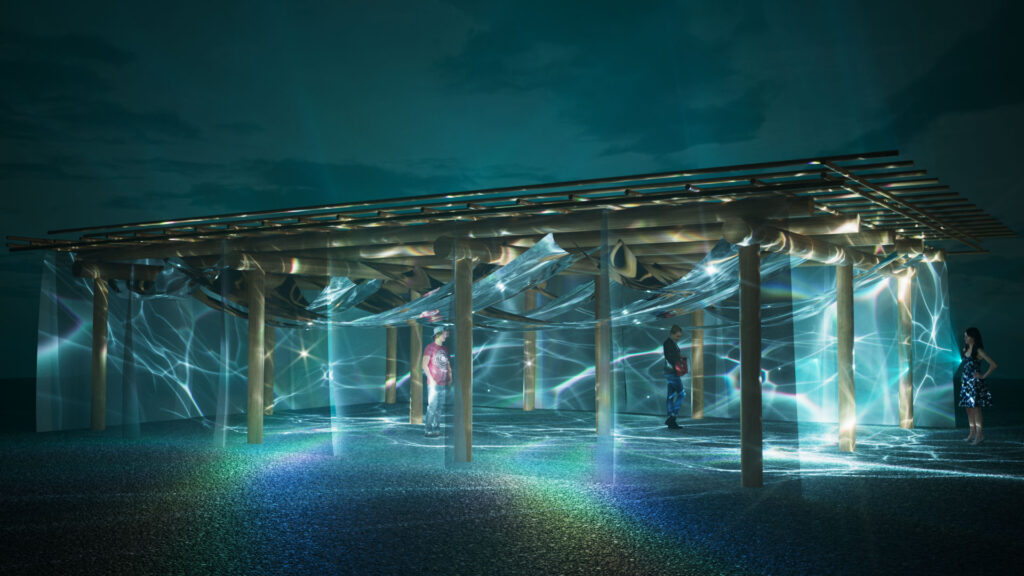

「藤棚を、水中に潜ったような空間にできないか?」

そんな発想から、フィルムとムービングライトを使った演出の検討が始まりました。

反射フィルムを天井から吊り、屈折した光を投影することで、空間全体をコースティクス(光のゆらぎ)で満たす──風による揺れが自然な反射を生み出し、静的な照明では得られない生きた表現を目指しました。

CGパースでも手応えのあるビジュアルが得られ、スタジオの簡易テストでも一定の見栄えを確認できたことで、実現の期待が高まりました。

しかし現地では、周辺の明るさに対して素材の反射が想定より弱く、光の揺らぎがほとんど感じられない。さらに強風によりフィルムが破れるなど、視覚・構造の両面で課題が噴出。

この案は断念せざるを得ませんでした。

━━ 理想的なCGパースの落とし穴

現場テストを経て、フィルムを使った演出が現実的に厳しいという認識は徐々に共有されていました。

それでも、代替案や方向転換がないまま開発はなんとなく継続していきました。

スタジオでの成功や、理想的なCGパースの印象が強く残っていたこともあり、判断のタイミングを見失っていたのだと思います。

次のステップに踏み出せず、しばらく足踏みが続きました。

━━ コースティクスを”閉じ込める”という選択

藤棚全体を“水の中にいるような体験に”

──そんな発想から始まりましたが、スタジオでのテストとは異なり、屋外環境でその再現は困難でした。

そこで発想を切り替え、揺らぐ光を箱型の領域に閉じ込め、「外から見る体験」として提示する方向へと転換しました。

このとき再び浮上したのが、以前より試作を重ねていたFogBoxです。

当初は庭園内の別エリアに設置を検討していたものの、場所が決まりきらずにいたこの装置と、藤棚エリアの案を組み合わせることで新たな展開が生まれました。

FogBoxの内部に反射フィルムを設置し、そこにライティングを施すテストをしてみたり、

パースを描き直し、実験を重ねていく中で、現実の条件下でも成立しそうな手応えが徐々に見え始めていきました。

━━ 宙に浮いたレーザー案の再着地

もともとレーザーは、池の外周を照らす演出として検討されていたものでした。

現地でのテストでも、それなりに面白い効果が期待できる手応えはありましたが、機材コストや他の照明との連携、防水ハウジングの課題などが山積し、実現の見通しが立たず、案としては宙吊りの状態に。

一方で、FogBoxの方向性が見えてきたタイミングで、内部のライティング手段としてこのレーザーを転用するアイディアが浮上します。

外に向けて放つはずだった光を、今度は箱の中にとどめる──発想の転換がFogBoxとレーザーを結びつけました。

結果として、FogBoxの中にレーザーを仕込み、霧の中を立ち上がる軌跡として見せる構成へと発展。

こうして、「外周を照らす光」だったはずのレーザーは、「見るための光」として新たな意味を持ち始めました。

最終形: 光と霧による空間彫刻へ

━ FogBoxをかたちにするための技術的挑戦

しかし、このFogBoxを具現化する上では、エンジニアリングの観点からいくつかの課題を乗り越える必要がありました。

特に大きな課題となったのが、開催までの限られた時間です。当初、透明なパネルにはアクリルやガラスを想定していましたが、それを支えるには強度の高い大掛かりな筐体が必要となり、制作期間の面で現実的ではありませんでした。

そこでエプソン販売株式会社様にご協力いただき、大判の透明フィルムをパネルの代わりに使用するアイデアに辿り着きます。これにより筐体を木製にでき、大幅な軽量化と制作の簡素化が実現しました。このフィルムは本来プリンターでの印刷を目的としたもので、この特性が、後にデザインに深みを与えることにも繋がりました。

ただ、フィルムを使う上で新たな課題も生まれました。それは、広い面積にフィルムをたるみなく、ピンと張ることの難しさです。この問題は、3Dプリンターのレジンタンクに使われるFEPフィルムの取り付け構造を参考に、フィルムの縁に均等なテンションをかける機構を考案することで解決しました。

また、光の軌跡を美しく見せる要となる霧(フォグ)の表現にも工夫を凝らしています。下から自然に霧が湧き上がるような見た目を実現するため、ファンとフォグマシンを精密に制御し、霧が内部でよどむことなく、常に最適な密度で循環し続けるバランスを見つけ出しています。

さまざまなプロセスを経て完成した装置は霧を充填した密閉ボックスの内部にレーザーを照射し、光の線を立ち上げるという構成になりました。

“水中に沈む体験”という当初の構想からは変化しましたが、霧の中に浮かび上がる光の軌跡は、水の気配を想起させる視覚表現として成立しました。

光は霧の密度によって表情を変え、環境と制御のバランスで成り立つシンプルな光のオブジェとなりました。

制作を振り返って: 柔軟につくるということ

今回は、当初のアイデアを実装していく中で起こった問題や気づきを、制作物にフィードバックしながら方針を見直していく――そんな柔軟なプロセスで進めました。

普段は完成形をある程度固めてから制作に入ることが多いのですが、今回はあえて、試行錯誤を重ねながら形にしていく進め方を採用しました。

進行中に変更が生じるぶん不確実さは増しますが、その代わり、その場でしか得られない発見を取り入れやすく、新しい表現やアプローチが生まれやすいという利点もあります。

このような柔軟な手法も、インスタレーション制作における選択肢のひとつとして、今後も大切にしていきたいと感じています。