ワントゥーテン広報担当です。

弊社クリエイターたちの制作へのこだわりやクリエイティビティのルーツを紐解く特別企画「INTERVIEW」。 今回は東京・銀座の三菱電機イベントスクエア「METoA Ginza」(メトアギンザ)で展開されている体験型デジタルコンテンツ「リサイクル DISCO」をテーマに、弊社クリエイティブチームのプランナー津野、アートディレクター/デザイナー伊藤、モーションデザイナー宮内の 3 人にインタビューいたしました。

「METoA Ginza」は、三菱電機グループの幅広い事業展開やパートナー企業との取り組みを映像や展示で紹介する施設。日本を代表する繁華街から新たな価値を創造し発信する施設として人気のスポット。その「METoA Ginza」 で今年1月にローンチし、人気を博している体験型デジタルコンテンツが「リサイクル DISCO」。身近なプラスチック資源が新しい製品へと生まれ変わるまでのプロセスを、音楽とインタラクティブな演出が一体となったディスコ風の空間で学ぶことで、プラスチック再生技術が拓く未来への可能性を感じさせてくれる体験コンテンツとなっています。

異なる専門領域のクリエイターがどのようにこの体験を作り上げたのか、クリエイティブへの向き合い方やバックボーンも垣間見える興味深いインタビューを最後までお楽しみください!

Q:「リサイクル DISCO」のような体験型デジタルコンテンツのアイデアはどのように生まれたんですか?

津野(プランナー):昨年から「METoA Ginza(メトアギンザ)」でサステナブルをテーマにした体験型イベントを継続して展開しているのですが、これまでは「そだてるタウン」という架空の都市を舞台にし、遠隔操作ロボットや風力発電など、サステナブルに関連するコンテンツを提供してきました。ただ、今回はリサイクルをテーマにしつつもより若い世代の感性にも響くようなイベントを企画したいと考えていました。 ではどうすれば若い世代に響くのかと考えリサイクルの本質に立ち返ったとき、リサイクル=回すことで世の中がハッピーになるものというポジティブな視点が見えてきたんです。そこから「リサイクルもターンテーブルも、まわせばハッピー」という今回の主題となるようなコピーが生まれ、最終的に「リサイクルDISCO」のイメージへと繋がっていきました。

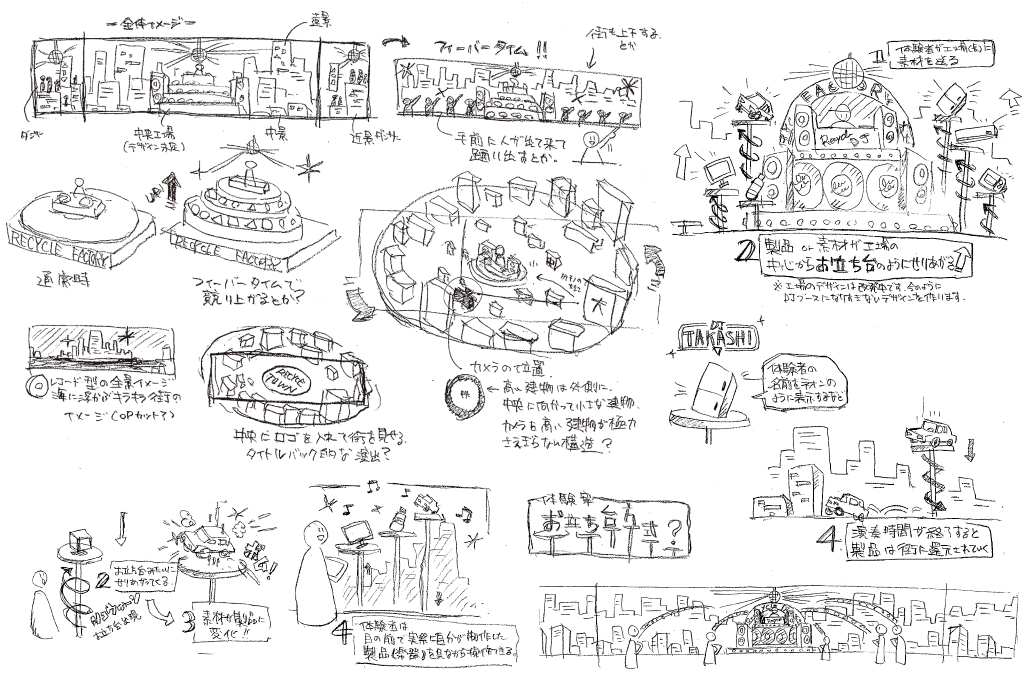

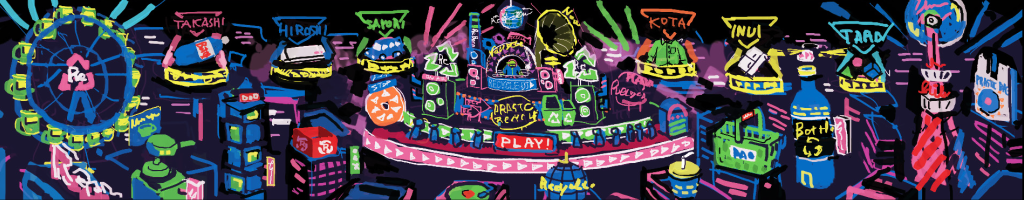

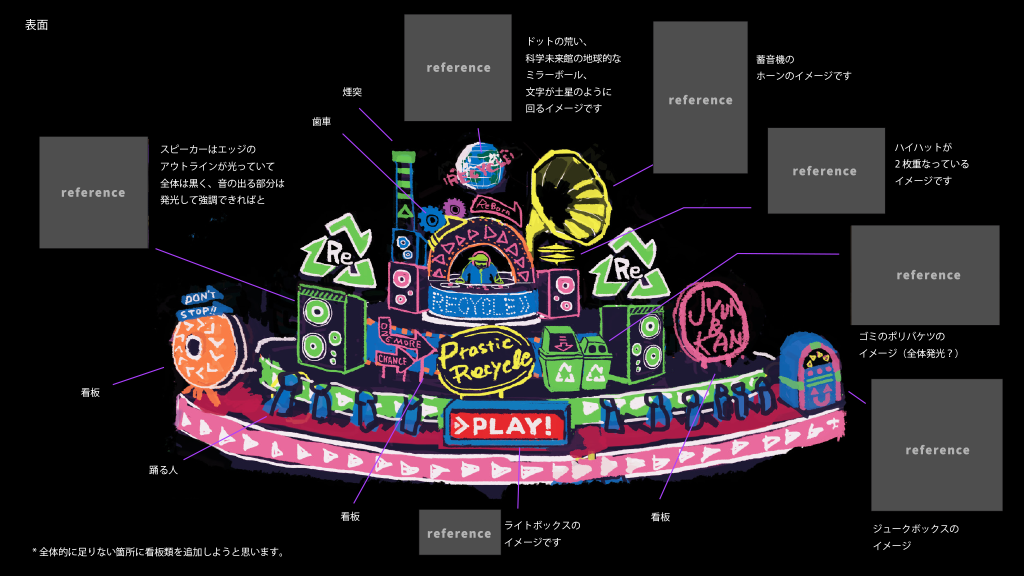

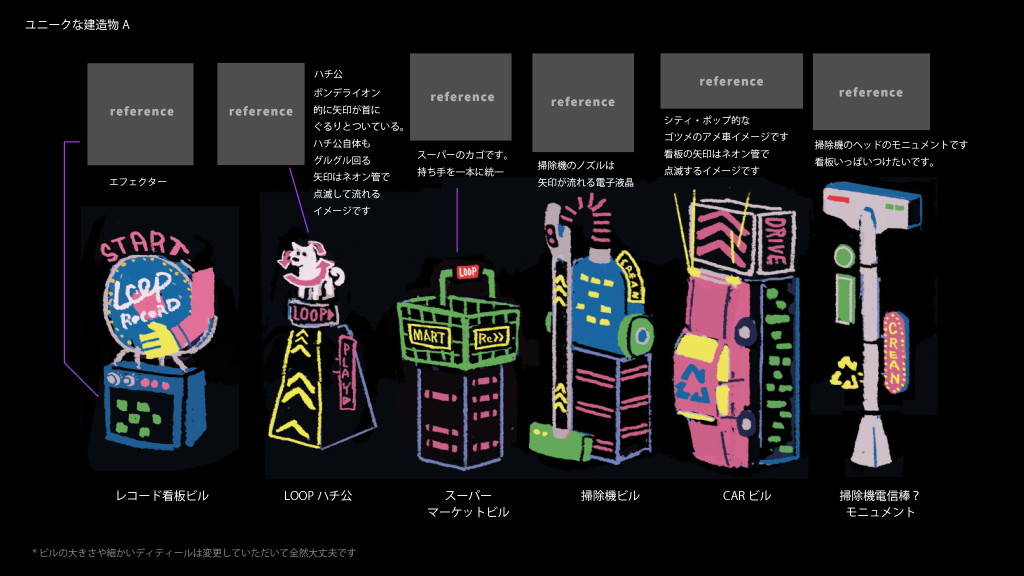

伊藤(アートディレクター/デザイナー):最初に企画を聞いた時点でめちゃくちゃキャッチーで面白いコンセプトだと感じました。だからこそ、そのコンセプトをより強化して、もっと飛躍させるためのビジュアルやアイデアを考えたい!と、一段自分自身にもアクセルが入った気がします(笑)。それに加えて今回はクライアントから、継続してきた「そだてるタウン」というコンテンツイメージからジャンプさせたいというオーダーも頂いていました。そうした背景が重なったことが、今回のパンチの強いビジュアル表現に繋がったと感じています。コンセプトからのアイデアという点では、全体のキーワードに「リサイクルの循環」があるのですが、それをターンテーブルになぞらえ「レコードのように街自体が回転する」 というビジュアルアイデアが生まれました。コンセプト自体に遊び心があったので、私たち自身も楽しみながら随所にこういったアイデアを散りばめて体験を詰めていきました。

Q:「リサイクル DISCO」のキャラクターや世界観は非常に個性的です。どういったプロセスで方向性が決まったいったのでしょうか?

津野: ディスコというテーマだと、どうしてもバブリーな世界を想起してしまうんですが、あまり古臭くなりすぎないようなバランスが欲しかった。伊藤さんが、そのバランスの取れたちょうどいいところを見つけてくれて、最終的には、ニューウェーブやシティポップなど、レトロな雰囲気を持ちつつも、すこしサイバーな要素や現代的な感覚がミックスされた世界観を表現することができました。

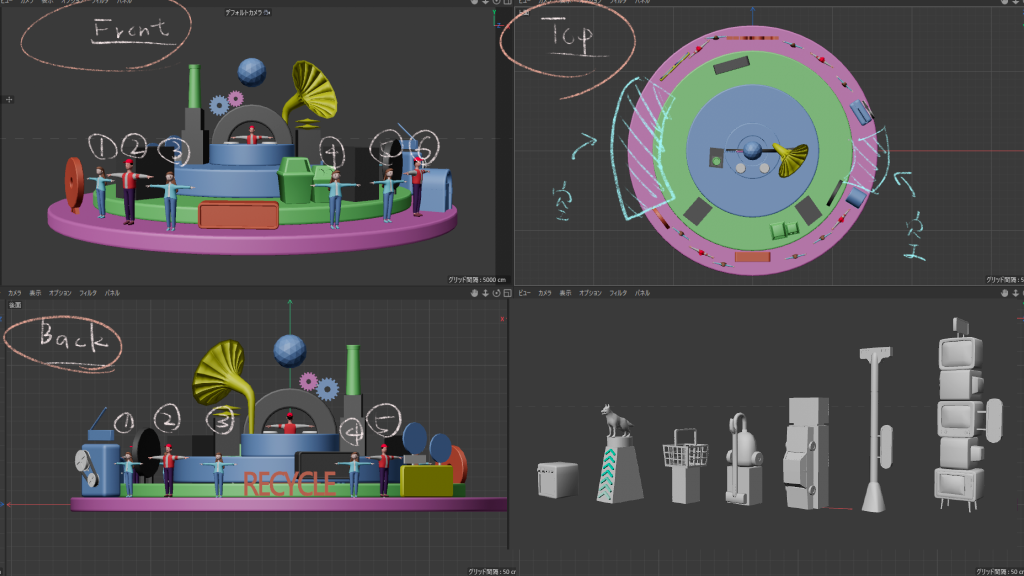

伊藤:自分たちでぼんやりと新しいディスコのイメージが見えてきたあたりで、今回のリサイクルされる製品達自体が主役になるような、街全体のビジュアルラフを描いて世界観を固めていきました。そこからは個々の解像度を詰めながら、3Dデザインに起こしていただいて、街を一気に立ち上げていくというプロセスを踏んでいます。街のボリューム感を表現するために、イメージをあれこれ考える作業はなかなかヘビーでしたが、楽しい経験でした。

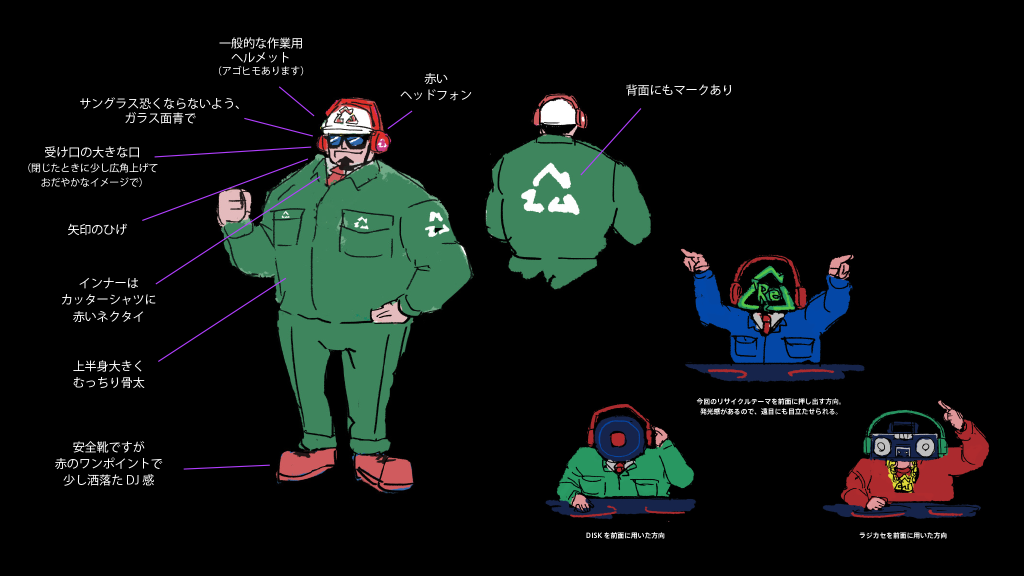

津野:キャラクターを開発した行きさつとしては「リサイクル」から「ディスコ」へとつながるコンセプトの流れを面白がってくれる人もいると思うのですが、その分疑問に感じる方も多いと考えたためです。そのため、コンテンツを体験する方にスムーズに「リサイクルDISCO」 の世界観へ入っていってもらうための案内役となるキャラクターの必要性を感じました。そこで考えたのが「DJ工場長」なんです。私がキャラクターを考え、伊藤さんや宮内さんによってデザインやモーションが肉付けされていきました。

伊藤:DJ工場長の作業着+ヘルメットにヘッドフォンをつけたイメージは、名前から素直にイメージが湧いてきました。体はやっぱり工場長だからガッチリ強めにしたいなとか、ヒゲはリサイクルの矢印がいいかも、と発想がストレートなのでボールドなデザインになった気がしています。また今回のコンテンツでは街の中央の広場をぐるりと囲むように、「そだてるタウン」のシリーズで今まで活躍してきたキャラクターが踊るのですが、今回の音楽にちなんだキャラクターも新規で起こしているのでぜひ現地で動きも込みで見てほしいですね。

宮内 (モーションデザイナー) :伊藤さんがデザインしたキャラクターは、結構すごかったですね。キャラクターデザインを見るだけで何がどう動くのかが理解できるんです。キャラクターも活き活きしていて、まさにクラブとかディスコを楽しんでいる人々っていう感じなんです。衣装のデザインやスタイリングを含めて、例えば女性のキャラクターであれば、軽快なダンスをしてそうとか、デザインを渡された時点で、そのキャラクターが動いている姿が想像できてモーションのイメージが膨らむんです。細かく指示を聞く必要も無くて、既にデザインそのものにすべての情報が詰まっている。という感じでしたから。

Q:「リサイクル DISCO」が社会にもたらす影響や変化について感じたことはありますか?

伊藤:一つは某情報サイトの東京都内レジャー施設ランキングで1位になったことですね。SNSにあがってくる感想以外の目に見える指標として、公のメディアで評価していただけることは本当にありがたいです。もう一つは小さなことなのですが、「海外の方がノリノリで体験されていたよ」という話をメンバーから教えてもらったことです。体験設計では小さい子供から大人までを想定していましたし、海外の方向けに字幕も付けてもいたのですが、世界観含め、コンテンツのノリは伝わるかな?海を超えられるかな?という懸念はありました。自分たちが設計したものが、文化圏の違う人にもキチンと届いてるという実感が持てたことが純粋に嬉しかったです。

Q:皆さんそれぞれ領域が異なりますが、「リサイクル DISCO」の開発における共同作業の印象はどうでしたか?

津野:私が発想したコンテンツのアイデアに対して、体験設計、エクスペリエンスデザインの観点で伊藤さんを含むデザイナーチームが非常に真摯に取り組んでくださいました。体験の流れを向上させるためのボタンの配置や色彩の選定、会場のビジョンとの連動など細部まで考えぬいてくれたおかげで、当初よりだいぶ体験性が向上したと思います。同時にエンジニアチームの協力も非常に大きかったですね。まず全体的にモックをあげてくれるスピードが非常に早かったので、それを叩き台として懸念点や改善案を話し合えたことはプロジェクトとして非常に大きな点でした。またビジョンに映る建物やオブジェクトにどう演出をつけるか、どうすれば床面プロジェクションで”DISCO感”を出せるのかなども実装の観点からいろいろと検証していただいたりもして。本当にデザインチームとエンジニアチームの協力なしではここまで誰もが楽しめる体験コンテンツに仕上げるのは困難だったと思います。

宮内:タブレットで表現するモーションに関しては、ハード的な制約も多かったことから、デザイナー・エンジニア・プランナーとたくさん会話しながら検証した記憶があります。UIのデザインがFIXする前から、デザイナーと「必ず動かす必要があるもの」と、「できれば要素的に動いていてほしいもの」といった形で動きの優先順位をつけていき、認識の共有ができた段階で、エンジニアとモーションの作業分担(動画部分と実装上での動き)を相談していきました。コンテンツに対してハードのスペックが想像以上に切迫していたので、全てにリッチな動きをつけられる状態ではありません。体験の中では難しいリサイクルの選別技術を説明する工程も多く、そうした動きのどこに比重を持たせるかによって、体験者への伝わりやすさや、楽しさにも直結してきます。プランナーの津野さんとも話し合いながら、モーションデザイナーとしては特にその辺りを意識して制作を進めていました。

宮内:体験設計ではタイムラインにしてみないと分からない部分があって、それは私がモーションデザイナーなので何事も時間軸で考えてしまうというのもあるんですが・・・。体験の流れが複雑な場合はシートに書いたものだけではレビューしきれない。できることなら、プロトタイプをつくって実際に体験できるのが一番いいんですけど、それでは時間がかかりますよね。今回は、あがってきたプランをいち早く一本の体験として検討する為に、僕の方で映像にして体験の流れを確認したんです。そうすることで、細かい点も含めて多くの検討個所を見つけることが出来きました。やはりプランナーとデザイナーの連携があってこそ、形の無い企画だったものが実際の体験コンテンツとして集束していく、すべてがうまいところにちゃんと収まっていくというか・・・。

伊藤:企画の段階では、本当にこれでいいのか?って誰にも分らない。今回も、実際の現場で大きさを計ってみたり、3DCGを起こしてもらって空間に投影してみたり、細かく確認していきましたね。

宮内:文字ベースの企画があって、静止画のデザインがあって、タイムラインがあって、他にも様々な要素がある、それらがすり合っていくことで、成功するものになっていく。お互いに結構助けられたという感覚はあると思います。

津野:いやー、助けられたというより、もうなくてはならない関係です(笑)

伊藤:そうですね。ワントゥーテンの場合、プランナーもデザイナーも同じひとつの会社だから良いなって気がします。近い距離で企画やクリエイティブを見せあって話し合いながら作っていくことが出来るっていう。物理的にも感覚的にも距離の近さは連携する際の強みだと思います。

Q:今回、特に重要だと感じたテクノロジーやアイデアはありますか?

津野:「リサイクル DISCO」で導入しているテクノロジーって実はシンプルで、僕たちとしては比較的使い慣れているものが多かったと思います。

伊藤:そうですね、ただし今回は「デジタルとアナログの体験を融合させる」ことと「自由入替性にする」というお題も頂いていたので、どうしても体験フローが複雑になっていきました。なので、どちらかというと個々のシンプルなテクノロジーを、複雑な体験の中でどう使いこなしていくかというアイデアの重要性が大きかったですね。会場になった「METoA Ginza」は広い空間に大きなスクリーンがあり、さらに床面プロジェクションもあって。それに加えて今回はタブレットの体験も組み合わせるので、三つのディスプレイを横断した体験を考える必要がありました。また、コンテンツは一斉に開始して一斉に終了するものではないので、常に誰かが体験中で、その中にまた別の誰かが入ってくる流しそうめんのような感覚です。なので体験のクライマックス演出もメインディスプレイでドカンと出来るものではない、その中で個々の体験者が満足感を得るためにどうしたらいいのか。活用しているテクノロジー自体はシンプルでも、考えるべき要素がとにかく多かったので最後の最後まで試行錯誤を続けました。

津野:本当に最後の最後まで試行錯誤しましたね・・・(笑)。特にデジタルとアナログとの連動の部分は頭を使いました。実際の使用済みプラスチック製品を展示してスキャンするという体験があるのですが、どんな動線であれば他の体験者を邪魔しないか、最後の音楽体験とどう結びつけるかなどは部署に関係なくみんなで知恵を絞っていきましたね。伊藤さんが言うように本当に大変でしたが、それは新しいことへの挑戦ゆえの苦労かなと。

Q:「リサイクル DISCO」のような新しいコンテンツを生み出す際に、「斬新な発想」と「技術力」、そこにもうひとつ加えるならどんな能力が必要だと思いますか?

津野:プランナーという立場で言うと「想像力」という言葉に尽きると思います。頭の中でこれがイイと思っても、実際に試してみないとその価値や影響が分からないということがあります。何を想像する力なのかと言うと、例えば体験者の気持ちを考えるということ。そのプランで体験する側にモチベーションを湧かせられるのか、その体験フローは本当に体験者にわかりやすいものになっているのか、ということです。他にも、その体験を通じて体験者に何を残すのか、伝えたいことが伝わる体験になっているんだろうかなど、あらゆる角度から考える想像力が求められます。企画力だけでは不十分、技術力だけの体験でもつまらないものになってしまう、企画力と技術力の双方を最大限に生かすために想像力が欠かせないと考えています。

伊藤:ちょっと変な表現になるんですけど・・・、自分の作ったものを「イジワルな目で見る」ということですね。私は結構お調子者なので、例えば、何かがある程度うまくいっている時は舞い上がってしまって他が疎かになる。これは経験からなんですが、見落としていた部分や考えきれていなかった部分が、後から見えてくる気がしています。なので、私は自分の仕事をできるだけ客観的に、ある意味否定的に見るようにしています。「これってそんなに面白くないんじゃないの」とか、「このビジュアルでは何も伝わらないよ」とか、そういうちょっと否定的な視点を持った、もう一人の自分が常に指摘してくるみたいなイメージです。否定的な視点が行き過ぎて、自分の批判で自分自身が凹んでしまうこともありますけど。(笑)

なので完成後しばらくして、徐々に「これ以外に良かったのかも」とか、「よく考えて作ったな」という実感が後追いで湧いてくるものも多いです。

宮内:自分がものをつくる中で大切にしているのは「観察する経験」です。普段の日常生活の中でさまざまなものを見るときに、自分がその対象をどう感じているのか、どう見ているのかを意識しています。例えば、可愛いとかカッコいいという感覚を持ったときに、それはおそらく無意識的に判断してますよね。でも、それを個人の感じ方の違いで片づけずに、自分が何を感じているのかをもっと解像度を上げて意識的に観察するんです。そうした日々の観察の積み重ねが、独創的なコンテンツを生み出す際にアイデアの種になっていくんだと思います。自分自身の感覚も大事ですが、同時に観察対象が一般の人々にどう映るか、そういった側面も意識して観察することも非常に重要だと思っています。

Q:皆さんはデジタルを駆使した体験設計で社会に貢献していますが、それはご自身のバックグラウンドや価値観に根ざしているのでしょうか?

津野:これは一般生活者としての自分自身でも思うことなんですけど。企業側から消費者へ伝えたいこと、例えばSDGsへの積極的な取り組みなどがありますよね。そういった社会貢献的なメッセージがいくら前向きなものだったとしても、それをそのまま一方的に伝えられることほど、つまらないものはないじゃないですか。かしこまったダイレクトメールやお堅いWebでやったとしても、満足するのは送り手である企業側だけで、生活者にとってスルーの対象になってしまっては意味がありません。「リサイクル DISCO」でも、三菱電機という企業が伝えたいことがまずあって、私たちはそのメッセージを生活者に届けるために体験という形に翻訳しました。そういうことを、私は今ワントゥーテンでできているので、それはとても意義があるし、すごく面白いことをやれているなと思っています。

伊藤:私は周りを山や川に囲まれた中で子供時代を過ごしたんですけど、当時のそんな環境の中でも、デジタルと自分をつなぐ体験がありました。例えば初めて円盤型のカセットを使ってゲームを起動した時のヴァーンという音の衝撃と高揚感はいまでも鮮明に覚えていますし、光(赤外線)から宇宙人を見つけ出すゲームに出会った時は、数ヶ月夢中で家中の照明をつけては消し続けた記憶があります。田んぼのど真ん中に住んでいましたが、そうしたデジタルデバイスから自分は確かに”ワクワクする未来”を感じていたんだと思います。

そして今、自分が子供の頃に感じていた”ワクワクする未来”を、次の子供達に届けられるポジションになったんですね。だったら本気でつくらなければと、ただテクノロジーを提供するだけではなくてそこに夢中になれる物語を付与した体験にしよう、ということを考えてます。未来を良くしたいといった壮大な夢ではないですが、あの頃の自分が喜んでくれるものづくりをしたいなと。ワントゥーテンでの仕事を通じて、そういう思いが一層強くなりました。

宮内:いまは、モーションデザイナーとして動きを通じてあらゆることを表現していますが、実はずっと写真を撮っていたんです。フィルムで写真を撮って自分で現像もやってという感じで、高校は写真の専門学校に通っていて写真家を目指していたほどなんです。そういう静止画の世界にいたんですが、ある時、授業の中でグラフィックに動きがあるインタラクティブなコンテンツに出会ったんです。それは小規模で実験的なコンテンツだったんですけど、グラフィックに動きがつくだけで、静止画だったものの意味合いが全く変わって見えてくる。それがすごく面白いなって思ったんです。それが、今の仕事に就いたきっかけでした。

モーションデザイナーの使命は、グラフィックを動かすことで最も訴求したいものを伝えるビジュアルコミュニケーションです。今回の例で言えば最新のリサイクル技術や、リサイクル工場の取り組みの部分。そのメッセージを訴求するため、グラフィックデザインの止まった画像だけでは曖昧な部分に、モーションをつけることでより伝わる表現にするんです。

社会に対して意義のある大切なメッセージを発信する際に、モーショングラフィックによってはじめて体感的に理解を促すことが出来きる、この仕事のそういう部分に意義を感じています。

津野:オープン後「リサイクル DISCO」へ視察に行った際に感じたんですが、キャラクターやグラフィックにその空間のトーンに合わせた動きがつくことで、体験のプロローグから既にお客様が惹き込まれているように見えました。そこはモーショングラフィックの力、動きの力なんだなと感じました。

Q:ワントゥーテンのメンバーとクリエイティブな仕事をする際、やりがいを感じるのはどんな時ですか?

宮内:モーションをつくる際、自分が書いた絵コンテをもとにグラフィックのデザインをしてもらうんです。その過程でデザイナーとの間で「ここはこういう展開にしたい」「それならデザインもこっちの方が伝わり易いよね」「なるほど!そうですね」といったやり取りが度々あるんです。そういう瞬間がモーションデザイナーをやっていて、一番気持ちいい。お互いのコミュニケーションを通じて表現の質が上がっていることを実感するんです。

津野:前職では地味なDMなどを扱っていたので、こういう業界で働いているんだったら、やっぱりもっと自分が面白いと思うものを作りたい!と思ってワントゥーテンに入りました。そうして、いざ実際に自分が面白いと思う企画を提案してみると、クリエイティブの仲間もそうですが、上司や同僚たち、まわりのみんながとにかくすごく面白がってくれるんです。「それ、めっちゃ面白いじゃん!」とか言ってくれる。 「リサイクル DISCO」なんてまさにそうでしたが、他の会社だったらこの企画採用されないよなと思うこともよくあります。ワントゥーテンには、誰かのアイデアをみんなが面白がってくれる環境がある。クリエイティブな仕事をしたいと考えている人には、ワントゥーテンはオススメですよって言いたいです。

伊藤:社内ではそれぞれに専門領域をもった人たちが集まってコンテンツ制作に取り組んでいます。そういう環境で体験を作っているんですが、そうすると、なにか当然のように自分の想像を超えたアウトプットが出てくる時がある。それは企画であり、モーションであり、あるいはエンジニアリングという形なんですが、それぞれの専門領域からすごいものが出てくるんです。だから、自分もその表現に負けないようにビジュアルで答えたい。彼らの想像を超えたものを見せて驚かせたいという思いが自分自身の大きなモチベーションになっています。

コンテンツの制作中に社内チャットに新しいクリエイティブをアップしてみて、リアクションのスタンプがあまりつかないと「ダメだったか・・・」となりますし、スタンプがたくさんつくと嬉しくなったり、以外にそんな小さなことがモチベーションにつながっている気がしています(笑)

Q:では、最後にみなさんが目指している姿を教えてください。

宮内:自分の職域で話してしまうんですが・・・、モーションデザインってビジュアルコミュニケーションのひとつですが、ビジュアル面だけでなくて、そこに音が加わったり、ナレーションが入ることで表現を底上げできると思うんです。そうすることで、見た人、体験した人に伝えたいことがより体感的に伝わるようになる。そういうモーションデザインをつくれる人がスペシャリストなんだと思います。まだ自分には足りない部分もあるんですが、まず目指しているのはそこ。そして、もっともっと高みを目指したいです。

津野:私は、世間の想像、イメージを超えたいですね。このテーマなら普通に考えたらこういう発想になるよね、という企画も悪いことではないし、抑えとしても必要だと思うんです。でも、クライアントが、わざわざワントゥーテンをパートナーとして選んでくれているってことは、やっぱりテクノロジーやインタラクションというところに期待していると思うんです。なので、そうした期待に応えつつ、どこかで予想を超えたい。いい意味で期待を裏切ることが出来る企画づくりを目指したいです。

伊藤:さっきの社会貢献とは打って変わって無茶苦茶個人的且つ、小学生みたいな答えで恐縮なのですが、ビジュアルで最強になりたいな…と。デザインが強くてイラストも強い、モーションも出来てCGもアニメーションもいけます、みたいな。そんな人見たことないじゃないですか。最近、大友克洋さんの絵コンテを見て改めて異次元の才能だなと感じることがありまして。随分昔に諦めてたんですが、やっぱりその人にしか生み出せないものの強さっていいなと、再認識しました。ADとしての成長も勿論なんですが、そういった視覚に訴えるものすべてをクオリティ高く表現できたらそれってきっと最強なんじゃないかと思うので。目指したいなあ…最強…。(笑)

―:お三方とも、たいへんお忙しいなかありがとうございました!

「リサイクル DISCO」は3組のアーティストとコラボした夏フェスも開催中です。

ご興味を持たれた方はぜひMEToA Ginzaにてご体験ください!

https://metoa.jp/event/sodateru-town/04/summer-fes/

写真撮影:石原敦志